Los resultados de los segundos estudios, aunados a una tercera opinión de un especialista de los más calificados, no dejan lugar a duda alguna: mi hijo de apenas 17 años sufre de un cáncer en el cerebro en etapa terminal.

A lo sumo le quedan unos tres meses de vida, eso con los insufribles tratamientos sugeridos –más paliativos que otra cosa–, pero al tomar el muchacho la decisión de dejar todo el tratamiento, voluntad respetada por todos nosotros, su familia, su tiempo podría reducirse a solo unas muy pocas semanas, que pasará en casa y rodeado por todos nosotros.

Mi desesperación es indescriptible y mi impotencia aún mayor. Lloro a solas e imito la fe de otras personas cercanas, implorando –no sé si a Dios, al Diablo o a lo que sea– un milagro que al pasar los días adivino imposible. No escatimo en ofertas a esos entes que supuestamente tienen el poder tan severo de cortar de tajo la vida de una buena y prometedora existencia, dejando sus cuerpos autómatas en este terrenal plano; no entiendo con qué noble o perverso fin.

En una de esas mañanas lúgubres, me asomo por mi terraza. Veo a lo lejos una enorme ave negra que, a los pocos segundos, la identifico como un zopilote, ave de mal agüero. Cuando bajo al jardín para ahuyentarla, se acerca y ante mi completo azoro, pronuncia unas palabras con infernal y golpeada voz. Me dice que despierte ya de mi sueño porque mi hijo entra muy temprano a la prepa. De pronto, regreso a la vigilia exaltado, bañado en sudor y temblando, para darme cuenta que todo había sido producto de una horrible pesadilla. Le doy gracias a los poderes superiores y a cuantos etéreos y ultramundanos personajes me dirigí para suplicar por la salud de mi chavo, mi todo. La vida sigue entonces sin mayores sobresaltos. La más que nunca bendita rutina regresa y la valoro y disfruto más que nunca antes toda mi existencia.

Un día de mayo, años después del mal sueño relatado, bajo al jardín durante una mañana fresca que llena de optimismo el ambiente, con una dicha indecible –de esas que se experimentan solo un puñado de veces durante toda una vida–, con un maravilloso, pleno y casi perfecto presente, un pasado lleno de gratos recuerdos y logros, y un futuro embriagado por la esperanza y por las ilusiones compartidas. Un hermoso colibrí, pletórico de vida y color, se acerca un poco, me saluda y amablemente con una voz dulcísima me pide que despierte. Lo hago con el renovado ánimo de empezar una nueva y cotidiana jornada. El sentimiento me dura muy poco, mi alma se vuelca ante el puñal hundido en las entrañas de mi dura y gris realidad, por unas horas cruelmente suspendida y olvidada: mi amado hijo, con solo 25 años, acaba de partir hace dos escasas semanas abruptamente de este mundo a causa de un espantoso accidente automovilístico.

Una noche en la Roma Norte

Para este mes de febrero, quiero recomendarle a mis lectores una grandiosa dupla de ofertas gastronómicas y de entretenimiento...

enero 30, 2026

El niño que se descubre con padre

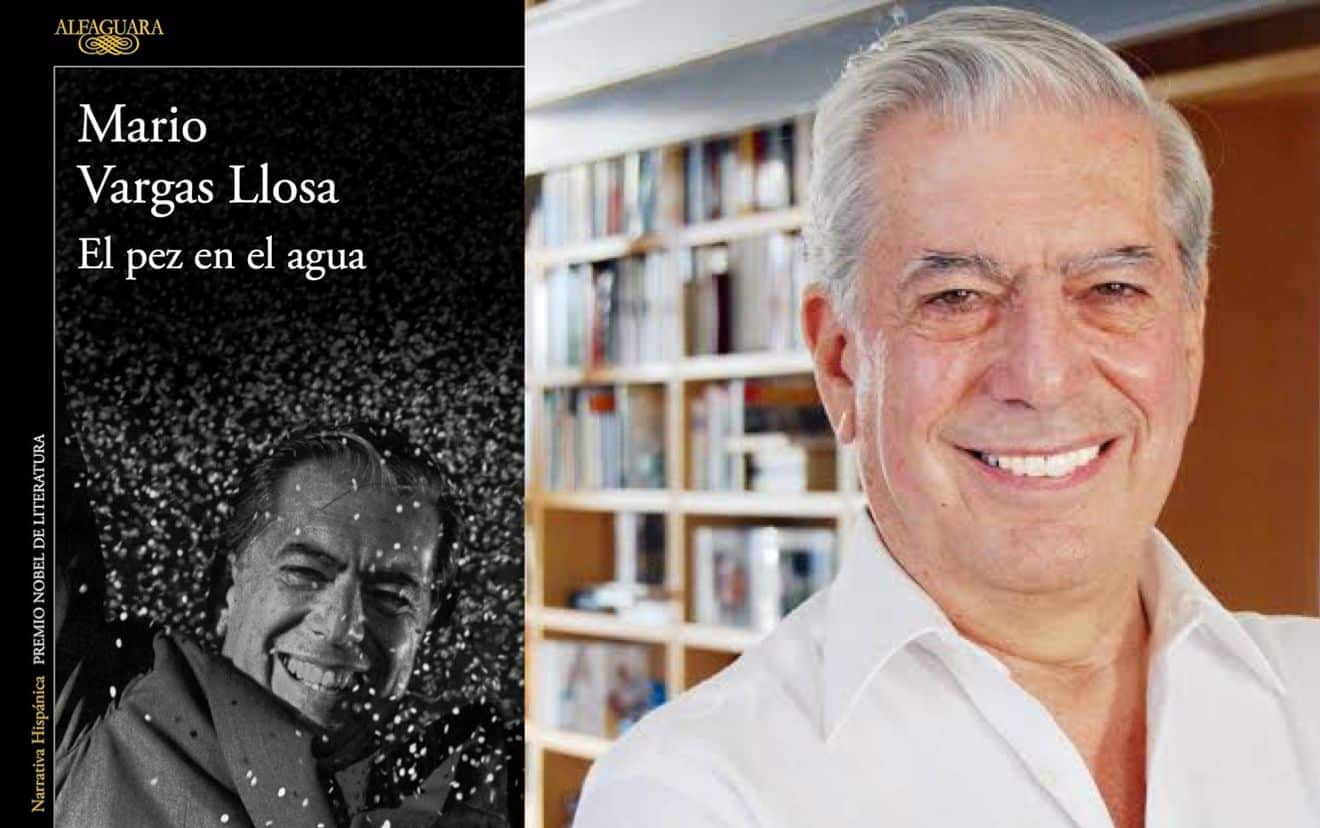

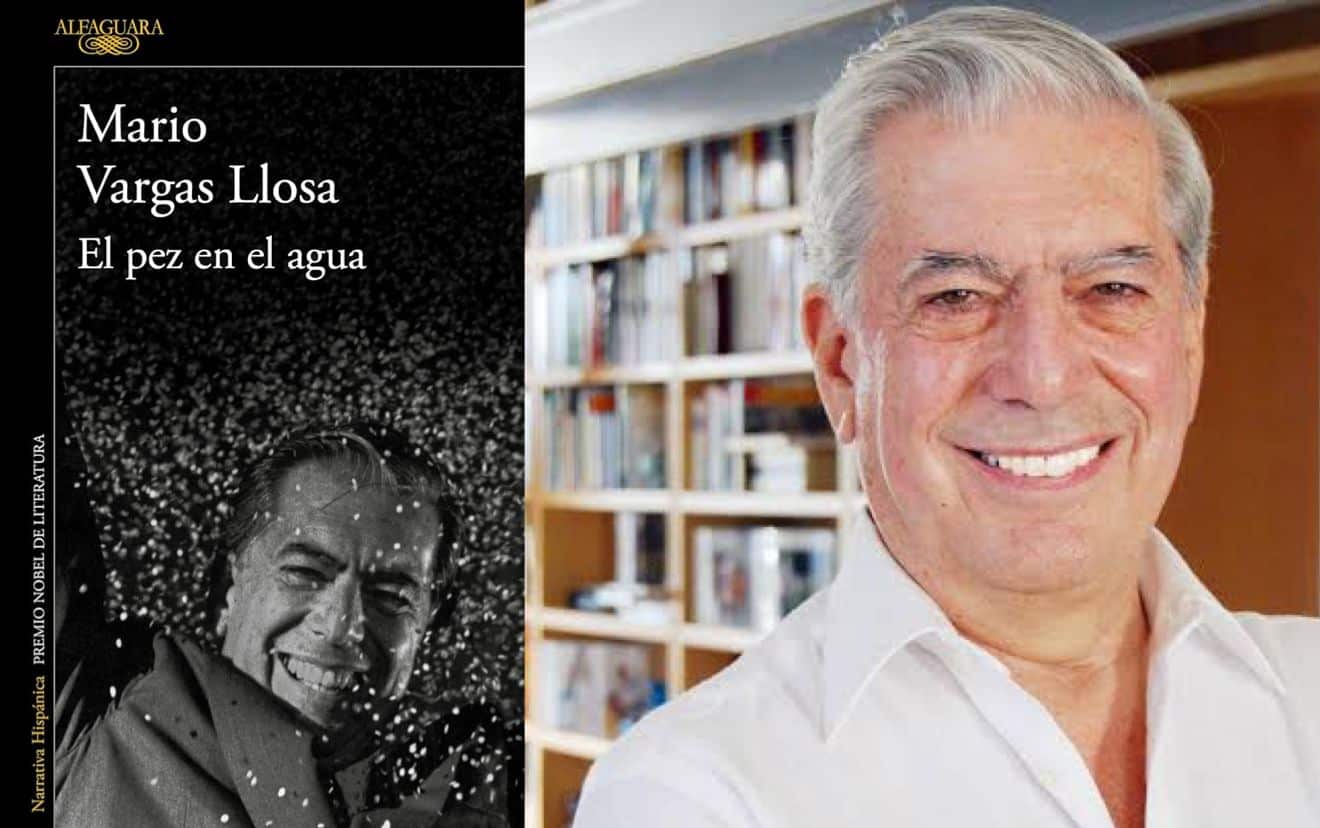

Como decía la semana anterior, desde hacía meses tenía en el librero un ejemplar de El pez en el...

enero 30, 2026

Una fundación de segundo piso para apoyar al INAH en su labor de exaltar la grandeza de México

La tumba 10 es el más reciente hallazgo del instituto nacional de antropología e Historia (INAH), cuya cabeza de...

enero 28, 2026

El gran pez en el agua agitada

En la estantería, dentro de la interminable pila de libros por leer, estaba El pez en el agua. Con...

enero 23, 2026